contrainte

Si cette première année était une recherche, ce serait une enquête pas très rationnelle sur une belle pièce de théâtre de Giraudoux, dont les vagues de tirades successives avaient l’air de ne suivre aucun ordre, aucun plan. Je n’en voyais pas, en tout cas, et comme souvent quand je ne vois rien, j’ai compté — quoi? toutes sortes de choses, les mots, les images, les personnages, la longueur des phrases… Et finalement ça marchait, je voyais quelque chose, des mouvements de fugue, de translation, de respiration des groupes sur la scène. Je faisais un schéma. Est-ce que c’était si clair? Est-ce que mes auditeurs voyaient la même chose? Aucune idée. Les auditeurs ne disent presque jamais ce qu’ils pensent de vos recherches et de leurs résultats.

Si cette première année était un dossier, ce serait deux dossiers: l’un en carton noir à rabats, avec des élastiques rouges, moyennement fourni mais cohérent, relativement complet dès le début de l’année, avec des sous-chemises et des notes écrites sur un papier récupéré dans les corbeilles de la fac, dont j’aimais bien, sur le côté inutilisable, les rayures d’une imprimante déréglée: elles se voyaient assez, du côté blanc, pour guider mon écriture et la faire aller droit. L’autre dossier, à sangle, obèse, rempli de tout et n’importe quoi au fur et à mesure que l’année avançait et que s’accumulaient les découvertes, reprises, jets multiples du même exercice, dessins ou photocopies potentiellement utiles et finalement pas utilisés. Ce n’est qu’un souvenir, car je ne l’ai pas gardé. Les deux dossiers n’avaient rien en commun, ne communiquaient pas, parlaient de deux mondes complètement indifférents l’un à l’autre.

Si cette première année était un visage, il y aurait trois visages: celui d’un monsieur très grand, plutôt gentil, mais donnant souvent l’impression d’être tout perdu dans le travail qu’il avait à faire, marmonnant des paroles difficiles à suivre et attirant l’attention, du coup, sur ses joues complètement ravagées par une maladie qui les avait grêlées en profondeur, semblant même en avoir éliminé toute trace de pilosité. Celui d’une fille de mon âge que je voyais moins rarement que les autres gens, pour une raison qui, aujourd’hui, m’échappe complètement: nous n’avions rien en commun. Peut-être étais-je simplement reconnaissante qu’elle m’invite parfois à une conversation ou un dîner. Une cicatrice fendait le coin de sa lèvre supérieure sans pour autant altérer sa beauté de bonde classique. A la cicatrice s’accrochent quelques mots qu’elle avait utilisés pour en expliquer la cause: une chute en vélo, et en se relevant, la douleur et les saignements étaient tels, se rappelait-elle: “Je me suis dit, Ça y est je me suis cassé toutes les dents” — en fait non. Celui, enfin, d’un jeune garçon à lunettes qui participait beaucoup, qui avait été malade pendant le voyage en Angleterre, qui avait aussi, un autre jour, lancé un fameux chahut dans l’auberge de jeunesse et s’était acquitté du rangement, après la bagarre d’oreillers, avec une jolie bonne humeur qui se voyait dans le ton comique qu’il prenait pour prononcer le mot anglais appris à l’occasion: “A pillow!”

Trois visages et des paroles, ainsi; il n’y a pas vraiment de visage qui demeure sans les mots et les voix qui viennent avec lui; et par exemple si les joues grêlées du principal-adjoint me font aller au souvenir de ma tutrice, cela me rappelle autant la sympathique physionomie de son visage à la fois contrefait et joyeux que la voix ironique et sonore avec laquelle elle m’indiquait quelques vérités du métier (”Pas d’histoires hein: ce-sont-des-monstres!”). Si les yeux pétillants d’un adolescent me rappellent, à rebours, la figure presque entièrement masquée par des bandelettes de tissu déchirées d’un étudiant contestataire, ça revient avec le ton sépulcral qu’il avait choisi pour son petit happening (à demi-nu, sautant sur une table, et déclamant théâtralement: “Le nô est le seul théâtre réellement sacréééééé!”). Et la demoiselle à la cicatrice me fait prendre conscience que j’avais oublié, que je n’aurais pas compté dans ma première année le visage aux cheveux courts et les intonations précieuses, très parisiennes, de cette autre tutrice dont j’ai pourtant beaucoup appris. Peut-être va-t-elle plutôt avec une autre année.

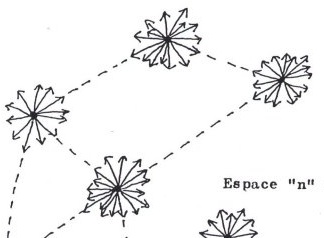

Chaque visage, et chaque voix, fait entrer dans un réseau qui semblait tout petit, tout serré, tout énumérable, et qu’il suffit d’arpenter un tout petit peu pour voir s’avancer plus loin ses ramifications, parfois enchevêtrées, comme dans les représentations graphiques que des logiciels en ligne dessinent maintenant devant nos yeux sur des écrans, comme ces arbres-ci ou ces couleurs-là. Sans écrans ni graphiques pour en épauler la mémoire, les réseaux de visages et de paroles dont je me souviens se ramifient dans mon esprit avec la seule méthode de mon écriture, le saut d’un mot à un autre. Pour peu que les phrases se dilatent assez, le dessin se forme et se déforme à mesure.

Et parfois là-dedans, les phrases et leurs ramures tournent et s’enlacent autour d’un mot, d’un motif isolé, apparu là on ne sait comment, et apparemment pas rattachées au branchage — mais sans doute qu’il suffirait d’entrer dans le motif pour en apercevoir quelques fins rattachements. La veste en cuir toute neuve de Jean. Un album reproduisant en couleurs des dessins qui me faisaient découvrir crûment l’homosexualité de Cocteau.

–

dessin de lettres avec Planned Obsolescence de Vic Fieger

Second post à contraintes. Ce n’est pas pendant la semaine évidemment que la machine fonctionne à plein régime. Elle y est plutôt au point mort, moteur au ralenti, et parfois même à l’arrêt. Le plein régime d’ailleurs ne s’atteint pas si facilement. Les balises sont une chose, leur direction en est une autre. Continuer tout droit, en accélérant le long de la voie tracée, ou bifurquer, sauter des années, marcher de travers?

La contrainte est un crible, pas seulement un moteur. Sept “tags” sont restés nus pour ce septième jour de la semaine. Si ce n’est pas une invitation? Sautons à la septième année. Quels en sont les visages, les moments, les mots, les lieux, les petits riens?

Un visage débouchant du couloir dans la grande salle de réunion (quel était son numéro dans ce temps-là? Ils ont tous changé, je ne sais plus le numéro) pour l’assemblée de rentrée, haute stature, mine avenante, et avant-même de dire bonjour, ces mots: “Je ne suis pas ton ennemi.”

N on. Sept jeunes visages attentifs dans une petite salle sans tableau, où un “paper-board” a été installé, et sur lequel s’allonge la liste des expressions utilisant les noms d’animaux, les noms des couleurs, les noms des légumes, et leur léger ou fort accent pour les prononcer. “Je ne vais pas poua-rô-teeer des heures!” — “Les carott’ sont couites” — “Il est revenûû complètement gris” — “Vert de jalousiiiie”. Sur les rochers de la pointe du Créac’h où je les ai emmenés, ils jouent comme des enfants les brillants étudiants allemands.

on. Sept jeunes visages attentifs dans une petite salle sans tableau, où un “paper-board” a été installé, et sur lequel s’allonge la liste des expressions utilisant les noms d’animaux, les noms des couleurs, les noms des légumes, et leur léger ou fort accent pour les prononcer. “Je ne vais pas poua-rô-teeer des heures!” — “Les carott’ sont couites” — “Il est revenûû complètement gris” — “Vert de jalousiiiie”. Sur les rochers de la pointe du Créac’h où je les ai emmenés, ils jouent comme des enfants les brillants étudiants allemands.

Non. Le visage émerveillé d’un enfant qu’on embarque pour la première fois dans un avion, au retour d’un entretien de plus à l’autre bout de la France; le paysage si monotone des champs de nuages sous la diagonale de l’aile, qui le fascine pourtant. Un enfant de trois ans mangeant avec application son croissant Air France, au retour de 1800 kilomètres parcourus docilement pour parler dix minutes devant 5 personnes.

Non. La cathédrale d’Amiens, de loin, au-delà des petits canaux pleins de petits restaurants où l’on nous emmène déjeûner avant que le colloque reprenne; la chaleur de mai fait gonfler mes jambes sans doute encore  davantage que la grossesse qui m’alourdit; je n’ai même pas l’idée d’aller voir la belle cathédrale, car les visages de l’amphi, les mots avenants ou critiques qui en parviennent, le trac avant de prendre la parole, les idées à défendre ou à attaquer, tout cela remplit tout l’espace qui pourrait être celui de la petite Venise picarde et sa très belle cathédrale au-delà des canaux.

davantage que la grossesse qui m’alourdit; je n’ai même pas l’idée d’aller voir la belle cathédrale, car les visages de l’amphi, les mots avenants ou critiques qui en parviennent, le trac avant de prendre la parole, les idées à défendre ou à attaquer, tout cela remplit tout l’espace qui pourrait être celui de la petite Venise picarde et sa très belle cathédrale au-delà des canaux.

Non. A Lyon, au bord des fleuves, on marche en causant de politique: il est question de dissoudre l’Assemblée; on vient de manger un très bon dîner gastronomique après avoir visité quelques traboules pour se dégourdir d’une journée entière en réunion, et l’air est tiède au bord des fleuves où s’allument les lumières. Les autres s’inquiètent de ma fatigue. C’est vrai que je suis très fatiguée, mais ce paysage est si merveilleux!

Non. Au bord de la mer, se laisser bercer par la houle des journées où passent les mêmes vagues de tranquillité après les incertitudes: quand je me lève, je vais nager dans l’eau claire du matin, qui porte mon gros ventre sans effort; je rentre manger avec les autres, puis je m’allonge dans l’ombre tiède avec cet enfant qui joue près de moi et une pile de romans de Fruttero et Lucchentini. Je m’endors souvent. A la fin de l’après-midi on va sur la plage. C’est un très bel été: pour moi, les incertitudes sont terminées, tout ce travail, enfin récompensé, et L’amant sans domicile fixe conte une bien belle histoire d’amour à Venise. Toute une vie désormais à lire des livres et en parler!

Que d’illusions.

–

Dessins de lettres avec Pique’n'meex de Kingthings - sur Dafont.

Je suis un peu déçue: malgré le choix d’un propulseur de blog indépendant, et tout ce qu’il faut apprendre pour s’en servir, l’informatique reste désagréablement au-delà de mes moyens et en-deçà, du coup, de mes petites idées. Par exemple, je ne trouve pas le “plugin” adapté à ma contrainte: les tags afficheront bien chacun des titres, dans les 17 semaines où ils apparaissent, mais je ne vois pas le moyen de faire apparaître les 17 titres d’articles / noms de tags en cliquant sur chaque semaine. Et globalement je sais bien que ça reste obscur: le tag cliqué renvoie à une “archive” (mot inapproprié) qui donne bien les titres des articles mais il faut regarder de près pour voir aussi le défilé des semaines. J’aurais voulu quelque chose comme des colonnes, peut-être, une représentation graphique rendant la contrainte et ses résultats plus évidents. Le “nuage de tags” aussi. Un joli truc sur les autres blogs qui n’en règlent pas l’apparition périodique, mais dans ce cas-ci ils adoptent finalement un comportement moins intéressant: ils gonflent au fil des jours jusqu’à ce que je les emploie tous, et à chaque début de semaine ils retournent tous au plus petit corps. Je comprends alors que le fameux “nuage” fonctionne par différentiel entre chaque tag; à la fin de chaque semaine on se retrouve au point zéro. Il aurait fallu une astuce qui puisse enregistrer leurs gonflements successifs et aléatoires, une sorte de série de clichés jour après jour qu’on aurait ensuite pu faire défiler, comme un flip-book.

Et puis je n’ai jamais réussi à faire glisser le titre dans le rectangle sombre de gauche.

Pourtant j’en ai appris, des trucs et des choses et des CSS et des PHP, des noms de balises et des codes de couleurs. On y est très bien aidé sur le réseau. L’honnêteté voudrait que la liste de liens “Outils” soit beaucoup plus longue. J’y pense. Mais je suis ennuyée par le fonctionnement du référencement: si j’ai bien compris, dès que je fais apparaître un lien ça me colle dans le “réseau” quantitatif du site vers lequel je pointe — mais je n’ai pas forcément envie de cette image communautaire en ouverture de mes gribouillis. Ça donnerait aux 17 semaines une identité de “blog worpress” qui n’est pas du tout la leur. Une fois de plus l’outil submerge de ses caractères propres le projet derrière lequel il devrait à peine se deviner. J’ai l”impression que ça arrive particulièrement souvent avec l’informatique mais on me rétorquera peut-être que c’est pareil avec, disons au hasard, la dissertation ou les foutus colloques de recherche. Est-ce ainsi que l’on se définit? Tu apprends pendant des années une technique, avec toute la persévérance ou l’acharnement pour la dominer, et à la fin, quand tu crois manipuler ton outil avec virtuosité, tu n’as fait qu’y adapter tous tes talents, de leurs racines à leurs ramifications.

Et lorsque je crois circuler avec aisance dans le labyrinthe des oeuvres d’art, peut-être que je ne fais que tourner la roue d’une dissertation infinie, comme un écureuil, sa cage.

L’image du réseau me plaisait bien. Réseau, branchage, pelote de fils emmêlés, radicelles, échangeurs d’autoroutes ou chevelure de comète. Comme image, c’est parfait, ça donne au journal l’échelle potentielle du fameux tableau à mille entrées. Mais je parierais que Barthes lui-même se serait découragé s’il avait tenté le codage idéal des quatre tables de S/Z ou des trois niveaux de marges des Fragments d’un discours amoureux… Sur des pages tu fais un compromis assez coûteux: chaque page est virtuellement pleine des liens à faire vers les autres pages, chaque table une possibilité de constellation, et une seule. Si tu veux vraiment aller jusqu’au bout du système des pages il te faut autant d’exemplaires du livre que des combinatoires désirées, pour arracher les pages et les disposer à loisir selon toutes les configurations qu’elles appellent. Le coup des Cent mille milliards de poèmes. N’importe quel Oulipien me coderait sans doute ma minuscule machine de contraintes en trois coups de cuiller à pot.

Comment se fait-il donc que l’Oulipo n’ait pas lancé un atelier de codage barthésien?

Dans les articles c’est encore moins clair. J’en prends conscience à mesure que le tableau de statistiques signale des visiteurs, et des qui reviennent encore: je suis bien obligée d’adopter, au moins le temps de considérer leur petite ronde dans quelques pages, leur point de vue probablement perplexe. Pas si facile de naviguer entre un titre, une image, un texte et leurs connotations éventuellement croisées ou multipliées. Me suis pas donnée de contrainte d’homogénéité à cette échelle-là, alors comment pourraient-ils deviner la “danse des grands singes”, ou la plaisanterie de fin de colloque du Swann, dans le zoo virgilien ou musilien? Mes connotations personnelles font, sur toutes ces journées, des cancers parfois marrants, parfois pas, et comme il y en a que je n’ai pas envie d’expliciter, même à moi-même, tout en souhaitant quand même en baliser les apparitions au fil de ces 17 semaines, ça continue de faire un sacré bordel.

Le dispositif du journal n’aide peut-être pas à dessiner des figures assez claires. C’est le contraire des tags. Ceux-là, je les aurais voulus buboniques, proliférants, gonflant des bulles et bouillonnant des polypes; mais ils sont sages comme des marées lunaires, seules leurs vagues quotidiennes laissent lire le hasard de leurs ressacs, tout effacés quand reprend le flux de la semaine. C’est dans les articles que ça se passe, les boules et les grosseurs, mais sans que le génie informatique puisse en tirer quelque graphique que ce soit. C’est encore trop le bordel; quel développeur, même génial, y trouverait la moindre logique de codage?

–

Dessins de lettres avec (dans l’ordre) Earwig Factory de Larabie Fonts, Planned Obsolescence de Vic Fieger, History Brush d’Atrax, Liquid Newspaper de uZiMweB et Inkburrow de UddiUddi — sur Dafont.

Franchement cette fois-ci je ne vois pas comment affronter la contrainte. Clés dossiers elle prep’ recherches visages: mes tags me taclent. Voulu ruser, bien attrapée: je pensais, avant-hier soir, réserver la soirée d’hier à dérouler une petite promenade sur les “tags” en faisant l’astucieuse: tag, der Tag, taggeur, die Tagung, et fraise tagada. Une recherche même pas longue me donnait des dizaines de réponses même pas sottes pour faire ma pelote et sangler mon dossier: l’art des murs y vaut bien un colloque d’un jour, une friandise de chercheur ou d’artiste à la MissTic. Un consortium de hackers et de grands squales urbains ont inventé le tag de lumière. Un petit malin gagne sa croûte en faisant des tags publicitaires au savon. Ça se dit innovative advertising et ça me fait penser aux gamins qui écrivent “SALE!” du bout des doigts sur les carrosseries pleines de poussière des voitures. Des blogs mélancoliques collectionnent les graphs comme des papillons. Un gars s’est spécialisé dans les affiches déchirées: il en fait de très jolies photos. Je me rappelais celles d’août 2007, j’imaginais déjà orner mon petit compendium d’un envoi à ce monsieur Desjardins pour lui proposer d’en verser une à sa collection. Mon post d’hier soir aurait ressemblé à une après-midi dans une bibliothèque d’art contemporain, préface de Jack Lang et bla-bla de chercheurs inclus.

Franchement cette fois-ci je ne vois pas comment affronter la contrainte. Clés dossiers elle prep’ recherches visages: mes tags me taclent. Voulu ruser, bien attrapée: je pensais, avant-hier soir, réserver la soirée d’hier à dérouler une petite promenade sur les “tags” en faisant l’astucieuse: tag, der Tag, taggeur, die Tagung, et fraise tagada. Une recherche même pas longue me donnait des dizaines de réponses même pas sottes pour faire ma pelote et sangler mon dossier: l’art des murs y vaut bien un colloque d’un jour, une friandise de chercheur ou d’artiste à la MissTic. Un consortium de hackers et de grands squales urbains ont inventé le tag de lumière. Un petit malin gagne sa croûte en faisant des tags publicitaires au savon. Ça se dit innovative advertising et ça me fait penser aux gamins qui écrivent “SALE!” du bout des doigts sur les carrosseries pleines de poussière des voitures. Des blogs mélancoliques collectionnent les graphs comme des papillons. Un gars s’est spécialisé dans les affiches déchirées: il en fait de très jolies photos. Je me rappelais celles d’août 2007, j’imaginais déjà orner mon petit compendium d’un envoi à ce monsieur Desjardins pour lui proposer d’en verser une à sa collection. Mon post d’hier soir aurait ressemblé à une après-midi dans une bibliothèque d’art contemporain, préface de Jack Lang et bla-bla de chercheurs inclus.

Tout gagnant: après un dîner avec papa, j’aurais eu tout un samedi soir à méta-épuiser mes tags sous toutes les méta-coutures. Il n’en serait resté, pour le septième soir de la semaine, donc ce soir, que le plus diffracté de tous, celui qui n’est qu’à peine une contrainte, tant qu’il s’agit d’écrire: elle.

Et puis voilà, elle a téléphoné. Avant-hier soir, elle a téléphoné. Et c’est de nouveau le sable sous les pieds, au lieu du béton des murs auquel, un instant, s’adosser.

–

Photo © C.P. 2007 — je crois.

Je laisse tomber ma contrainte par tags. Elle est nulle. Je vais refaire ce marquage. J’en ai marre. Il ne s’est passé que 5 semaines. Je ne réussis pas à relier chaque image à autre chose. C’est plein de trous. Aujourd’hui tout ça me paraît complètement vain.

–

Le wordle est fait à partir du fil RSS de ce foutu blog.

Je récupère ma contrainte. C’est très simple. Il y a cent (100) tags utilisés un peu n’importe comment de une à 20 occurrences, ce qui entraîne des grosseurs aléatoires. En recalant mon décompte de semaines sur la vérité de mon compte-à-rebours réel, je vais recaler mon jeu de tags sur la pulsation qu’il avait prise dès la semaine 3, et qui m’avait déçue. J’étais sotte. Il y avait peut-être là une respiration à imiter.

Je récupère ma contrainte. C’est très simple. Il y a cent (100) tags utilisés un peu n’importe comment de une à 20 occurrences, ce qui entraîne des grosseurs aléatoires. En recalant mon décompte de semaines sur la vérité de mon compte-à-rebours réel, je vais recaler mon jeu de tags sur la pulsation qu’il avait prise dès la semaine 3, et qui m’avait déçue. J’étais sotte. Il y avait peut-être là une respiration à imiter.

Je vais donc occuper cette Coda involontaire à gonfler les petits tags pour que, par simple algorithme différentiel, lorsqu’on sera enfin parvenus au vrai zéro, ils redeviennent tous tout petits. On fera une photo souvenir de chaque étape de cette avancée dans l’avancée.

Pendant ce temps, la Lectrice, sur une tangente intimidée, réplique effectivement par un bouquet dandelionnesque Lolita-Dedalus-Septimus. Joli coup! (Je n’en dirais pas autant de la Cartographe, qui m’assomme consciencieusement avec des leçons de conduite qui, au mieux, m’indiffèrent, au pire m’insupportent.) Le cinglé méticuleux, l’Ulysse ivre et l’insecte “mi-larve, mi-imago” font une somptueuse “rayonnance motifielle” autour du vin de dents de lion, de la chrysalide du ver à soie, du fil d’Ariane, des Dubliners… “Modèle de graines de pissenlit” du psychopharmacologue inspiré, ou belle salade — de pissenlits, of course.

Pendant ce temps, la Lectrice, sur une tangente intimidée, réplique effectivement par un bouquet dandelionnesque Lolita-Dedalus-Septimus. Joli coup! (Je n’en dirais pas autant de la Cartographe, qui m’assomme consciencieusement avec des leçons de conduite qui, au mieux, m’indiffèrent, au pire m’insupportent.) Le cinglé méticuleux, l’Ulysse ivre et l’insecte “mi-larve, mi-imago” font une somptueuse “rayonnance motifielle” autour du vin de dents de lion, de la chrysalide du ver à soie, du fil d’Ariane, des Dubliners… “Modèle de graines de pissenlit” du psychopharmacologue inspiré, ou belle salade — de pissenlits, of course.

Maman aimait bien nous emmener ramasser des pissenlits dans les prés qui entouraient la maison. Je la soupçonne d’avoir davantage joué avec l’idée de la cueillette primitive que d’avoir réellement apprécié le goût âcre des feuilles qu’elle nous infligeait ensuite en salade trop vinaigrée, trop aillée, avec un “oeuf mollet” importé directement de son catalogue de clichés sur la France et ses petits bistrots (salade de croutons, etc) — nous on était juste passablement dégoûtés par le jaune dégoulinant, le blanc baveux de l’oeuf, et l’amertume coriace des feuilles qui gisaient là-dessous. Faut dire: elle les cueillait n’importe comment, en les repérant à leur fleur jaune d’or. Quelle truffe. Dès que le bouton de la fleur est ouvert, et que ses pétales prennent leur coloration jaune, la feuille perd son intérêt. Ça se mange tout jeune, le pissenlit.

–

Et pour clore le tout en beauté (??) j’apprends que cette fameuse salade de Taraxacum officinale est une spécialité lorraine.